Entstehung und Entwicklung der hoch- und sp?tmittelalterlichen Bergstadt auf dem Treppenhauer und ihr Beitrag zur Besiedlung des n?rdlichen Erzgebirgsvorlandes

Projektleitung: PD Dr. Hauke Kenzler

F?rderer: FNK Universit?t Bamberg, Stadt Frankenberg

Projektlaufzeit: 2005–2007

Auf der Kuppe des Berges Treppenhauer bei Frankenberg in der N?he von Chemnitz ist eine wüste Bergstadt aus dem Mittelalter gelegen. Sie erstreckt sich in um 340 m H?he oberhalb des Flusses Zschopau im Vorland des Erzgebirges. Das eindrucksvolle Bodendenkmal wird noch nahezu vollst?ndig von Wall und Graben umschlossen. In der ehemals 13,3 ha gro?en Innenfl?che sind, ebenso wie zum Teil au?erhalb der Umwallung, zahlreiche Pingen von bis zu acht Metern Tiefe sichtbar. Diese Trichter gehen auf verstürzte Sch?chte zurück, die zum Abbau silber- und bleihaltiger Erze abgeteuft wurden. Heute ist nahezu das gesamte Areal bewaldet.

In den Jahren 2005 bis 2007 führten der Lehrstuhl und das s?chsische Landesamt für Arch?ologie hier ein gemeinsames Forschungsprojekt durch. Gef?rdert wurden die Arbeiten durch die Stadt Frankenberg und die FNK an der Universit?t Bamberg. Die Untersuchungen konnten an Arbeiten anknüpfen, welche die Kreisarbeitsstelle für Bodendenkmalpflege in Mittweida v.a. in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts durchgeführt hatte.

Im Zentrum der neuen Forschungen standen Struktur und Entwicklung der Siedlung, welche die mit Abstand gr??te Bergbauwüstung im Erzgebirge ist. Sie sollte alle Elemente einer stadtartigen Siedlung enthalten. Der Platz auf dem Treppenhauer bietet zudem den Vorteil, dass nahezu das gesamte Areal zug?nglich ist. Die Bewaldung hat hier dafür gesorgt, dass sich zahlreiche Oberfl?chenformen erhalten haben, die Rückschlüsse auf die jüngste Siedlungsphase erlauben.

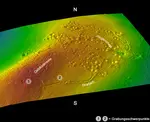

2005 wurde mit der tachymetrischen Vermessung des Gel?ndes unter Federführung von Ing. T. Gerlach, Dresden, begonnen. Diese Arbeiten konnten im Verlauf der ersten Jahresh?lfte von 2006 abgeschlossen werden. Weitere Daten wurden von der Landestalsperrenverwaltung gestellt, die einen LIDAR (Light Detection And Ranging) –Gel?ndescan der Region vorgenommen hatte. Bereits 2005 wurde parallel zu den Vermessungen mit einer kleinen Ausgrabung begonnen; ab dem zweiten Projektjahr standen die Grabungen vollends im Mittelpunkt. W?hrend der jeweils vierw?chigen Lehrgrabungen konnte insgesamt eine Fl?che von 300 m2 arch?ologisch untersucht werden. Die Ergebnisse sollen hier nur kurz zusammenfassend dargelegt werden. Eine ausführliche Darstellung der Befunde und Datierungsgrundlagen befindet sich im Druck. Ein kleiner, in einer gesonderten Umwallung eingeschlossener Bereich im Südwesten wurde als sp?te Siedlungserweiterung erkannt (Grabungsschwerpunkt 1). Eine herausgehobene administrative oder herrschaftliche Funktion konnte nicht nachgewiesen werden. Hier fanden sich, ebenso wie in dem nord?stlich anschlie?enden Gebiet mit zwei Reihen regelhaft angelegter Keller, ausschlie?lich Hinweise auf Wohnnutzung. Der am h?chsten gelegene Teil der Siedlungsfl?che war somit Wohnzwecken vorbehalten, wobei die Topographie der Kuppe die Ausrichtung der Geb?ude und den Verlauf der zentralen Verkehrsachse bestimmte.Ganz anders dagegen die Osth?lfte des umwallten Areals, die oberfl?chlich intensive Spuren des mittelalterlichen Bergbaus zeigt. Die zum Teil sehr tiefen Pingen mit m?chtigen Halden lassen im digitalen H?henmodell eine deutliche Reihung in mehreren Zügen von süd?stlicher in nordwestlicher Richtung sichtbar werden, die vor Ort kaum erkennbar ist. Die Anordnung der Pingen folgt also den angetroffenen abbauwürdigen Erzg?ngen.In einem gr??eren Areal im Zentrum der Umwallung sind Bergbauspuren, technische Anlagen und Wohngeb?ude eng miteinander verzahnt. Auch hier konnte durch W. Schwabenicky eine regelhafte Anlage von Geb?uden festgestellt werden, die den bereits angesprochenen Stra?enzug fortsetzt. Zugleich fanden sich nur hier mehrere ?fen, die metallurgischen Zwecken dienten. Darauf deuten auch die in gr??erer Zahl vorkommenden Schlacken hin. Mehrfach wurden alte Sch?chte angetroffen, die bis an die Oberfl?che verschüttet und nachfolgend bebaut wurden. Das zentrale Gebiet ist also dasjenige mit der dynamischsten Entwicklung. In verh?ltnism??ig kurzer Zeit wurde dieses Areal nacheinander und zum Teil parallel für unterschiedliche Funktionen genutzt.Das Areal ohne sichtbare Gel?ndespuren mittelalterlicher Siedlungs- oder Bergbaut?tigkeit im Süden der Siedlung war zumindest in dem ebenen Teilbereich bebaut (Grabungschwerpunkt 2). Durch die Untersuchungen des Lehrstuhls konnte hier eine technische bzw. handwerkliche Nutzung belegt werden. Da nur hier der Geb?udetyp des flach eingetieften Grubenhauses vorkam, wurden andere T?tigkeiten als im zentralen Siedlungsbereich ausgeführt.Es offenbart sich also eine deutliche funktionale Gliederung der Siedlungsfl?che. Wichtige strukturelle Elemente wie ein zu vermutender Sakralbau oder die Lage der mittelalterlichen Tore entziehen sich aber weiterhin ihrem Nachweis. Die ?ltesten Keramikfunde der Zeit um 1200 stammen aus dem zentralen und dem südlichen Siedlungsteil. Da keine Geb?udebefunde dieser Zeitstellung vorliegen, kann z.Zt. nicht gekl?rt werden, ob die regelhafte Anlage der Geb?ude in die Gründungszeit zurückreicht oder erst im Verlauf des 13. Jahrhunderts entstand. Zu vermuten ist eine kurze Phase der Prospektion der Lagerst?tten und der Einrichtung des Bergwerkes in der noch keine dauerhaften Wohnungen angelegt wurden. So k?nnte die Siedlung auf dem Treppenhauer als Montanwirtschaftsplatz gegründet und sp?ter zur Stadt geworden sein.

Hauke Kenzler

Publikationen

Kenzler 2006

H. Kenzler, Eine verschwundene Stadt. Ausgrabungen auf dem Treppenhauer bei Frankenberg in Sachsen. In: H. Kenzler/I. Ericsson (Hrsg.), Rückspiegel. Arch?ologie des Alltags in Mittelalter und früher Neuzeit. Begleitheft zur Ausstellung des Lehrstuhls für Arch?ologie des Mittelalters und der Neuzeit an der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg, Historisches Museum Bamberg, 29.4. – 5.11.2006. 25 Jahre Lehrstuhl für Arch?ologie des Mittelalters und der Neuzeit (Bamberg 2006) 129–130.

Kenzler 2009

H. Kenzler, Struktur und Entwicklung der Bergstadt auf dem Treppenhauer. Ergebnisse der arch?ologischen Untersuchungen von 2005 bis 2007. Arbeits- u. Forschungsber. S?chs. Bodendenkmalpfl. 50, 2008 (2009) 263–306.

Weiterführende Literatur

Schwabenicky 2009

W. Schwabenicky, Der mittelalterliche Silberbergbau im Erzgebirgsvorland und im westlichen Erzgebirge unter besonderer Berücksichtigung der Ausgrabungen in der wüsten Bergstadt Bleiberg bei Frankenberg (Chemnitz 2009).

K?ppler 2013

R. K?ppler, Magnetische Messungen im Bereich der hochmittelalterlichen Bergbausiedlung Treppenhauer bei Frankenberg in Sachsen. In: R. Smolnik/S. Kubenz (Hrsg.), ArchaeoMontan2012. Erkunden, Erfassen, Erforschen. Internationale Fachtagung, Dippoldiswalde, 18. bis 20. Oktober 2012. Arbeits- u. Forschungsber. S?chs. Bodendenkmalpfl. Beih. 26 (Dresden 2013) 59–67.

Donner u.a. 2014

E. Donner/E. Poller/R. K?ppler, Magnetische und geoelektrische Messungen im Bereich der hochmittelalterlichen Bergbausiedlung Treppenhauer bei Frankenberg in Sachsen. In: R. Smolnik/S. Kubenz (Hrsg.), ArchaeoMontan 2014. Ergebnisse und Perspektiven. Internationale Fachtagung Dippoldiswalde 23. bis 25. Oktober 2014. Arbeits- u. Forschungsber. S?chs. Bodendenkmalpfl. Beih. 29 (Dresden 2014) 309–316.