Mietshaus und Mietwohnung vor 1800

Inhalt und Ziele

In Fachkreisen wird von den alten H?usern, die heute h?ufig Baudenkm?ler sind, als ?Bauernhaus“ oder ?Bürgerhaus“ gesprochen. Das erzeugt die Vorstellung, dass unsere Vorfahren in vorindustrieller Zeit allesamt Bauern oder Bürger waren, in jedem Fall aber in ihrem Eigentum wohnten, egal wie gro? oder klein ein solches Wohngeb?ude auch sein mochte. Dabei waren schon die Bürger und Bauern keine homogene Gruppe, was gelegentlich als Erkl?rung für den heterogenen Altbaubestand dient. Fast vollst?ndig vergessen scheint dagegen, dass es neben der Schicht der Hauseigentümer, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, eine Bev?lkerungsgruppe gab, die nicht über Wohneigentum verfügte, sondern sich dauerhaft eine Unterkunft mieten musste. Da es ein Wechselspiel zwischen Nachfrage und Angebot gibt und gab, existiert neben dem ?Bauern- und dem Bürgerhaus“ eine dritte Gruppe, das Mietshaus, und das nicht erst seit den gründerzeitlichen ?Mietskasernen“. Das alte duale Begriffspaar ist brüchig und schablonenhaft, denn das Mietshaus existierte nicht nur neben dem Bauernhaus und Bürgerhaus, vielfach waren Mietwohnungen sogar integraler Bestandteil eines vom Bauern oder Bürger selbst bewohnten Hauses. Welcher Begriff passt da eigentlich auf die H?user in den Kleinst?dten, wo der Bürger zugleich Bauer war und zudem noch sein Haus voll Mieter hatte? Handelt es sich um ein Ackerbürgermietshaus oder ein Zinsbauernbürgerhaus?

Ziel dieser Arbeit ist es, die Entwicklung und Verbreitung der Mietwohnung, beziehungsweise des Mietshauses, exemplarisch für ein ausgew?hltes Gebiet im Verlauf der Neuzeit darzustellen. Der Schwerpunkt liegt in der Architekturgeschichte. Die Untersuchung soll die Bedeutung des Mietshausbaus bereits vor der Industrialisierung Deutschland im 19. Jahrhundert aufzeigen. Aus diesem Grund steht am Anfang der Arbeit die Auseinandersetzung mit Bev?lkerungszahlen und Statistiken. Da die Forschung hierzu bisher nur rudiment?r erfolgt ist, wird versucht, m?glichst viele Zahlen zu Mieterhaushalten im Untersuchungsgebiet zusammenzutragen. Die ermittelten Daten sind weder r?umlich noch zeitlich vollst?ndig und k?nnen auch aus diesem Grund nur mit Vorbehalt auf andere Regionen übertragen werden. Dennoch ergibt sich anhand der vielen Einzelzahlen ein deutliches Bild: In vielen Teilen Frankens, egal ob Stadt oder Land, stellten die Mieter einen nennenswerten Anteil an der Gesamtbev?lkerung.

Darüber hinaus werden sozial- und wirtschaftshistorische Forschungsergebnisse nach M?glichkeit berücksichtigt, die Ergebnisse aus diesen Bereichen jedoch in der Regel nur kurz zusammengefasst.

Fragestellungen:

- Wie gro? ist der Anteil der Mietbev?lkerung vom 16.-18. Jahrhundert absolut?

- Bleibt der Anteil der Mietbev?lkerung im Lauf der Jahrhunderte konstant?

- Wie verteilt sich die Mietbev?lkerung im l?ndlichen Bereich, gibt es Siedlungsschwerpunkte?

- Aus welchen Sozial- und Berufsgruppen stammen die Mieter?

- Welchen Anteil haben die Untermieter innerhalb der Mietbev?lkerung?

- Wie viele Personen wohnen in einer Wohnung oder in einem Haus?

- Worin unterscheidet sich eine Mietwohnung von einem selbstgenutzten Haus?

- Wie drückt sich das Mietwohnen baulich aus?

- Lassen sich anhand der Quellen Typologien zur Mietwohnung und zum Mietshaus feststellen/bilden?

- Ver?ndert sich die Form der Mietunterkunft vom 16.-18. Jahrhundert?

- Existieren strukturelle bauliche Eigenheiten im Mietwohnungsbau, die eine Zuordnung als Mietwohnung/ Mietobjekt jenseits schriftlicher Quellen erlauben?

- Wie sehen Mietwohnungen im Detail aus?

- Wie wird in einer Mietwohnung gelebt?

- Welche Gr??e und welchen Komfort boten die Mietwohnungen?

- Welche Baumaterialien, Bautechniken und Gestaltungsweisen wurden angewendet?

- Unterschieden sie sich in der Bauweise von anderen l?ndlichen Wohngeb?uden?

- K?nnen die Ergebnisse auf andere Regionen übertragen werden?

Methode

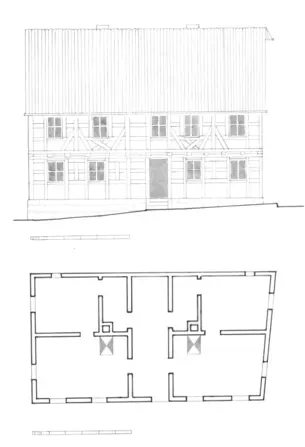

Im Hinblick auf den architekturgeschichtlichen Schwerpunkt dieser Arbeit, stehen die Grundrisse der einzelnen Wohneinheiten und Geb?ude sowie die baulichen Strukturen im Fokus. Darüber hinaus werden auch r?umliche, beziehungsweise st?dtebauliche, Strukturen mit einbezogen.

Ein wichtiger Teil der Untersuchung bezieht sich auf die Erforschung der verwendeten Baumaterialien und Bautechniken, Da die d?rflichen Handwerker überwiegend zur Miete wohnten, sind in diesem Fall die Ausführenden identisch mit den Bewohnern.

Die Untersuchungen werden durch die Erschlie?ung zugeh?riger archivalischer Quellen erg?nzt. Dies hat sich als unerl?sslich erwiesen, um ein Geb?ude eindeutig als Mietshaus identifizieren zu k?nnen, und berührt vermutlich auch einen entscheidenden Punkt, warum die architekturhistorische Forschung dem Thema des frühen Mietwohnungsbaus bisher so wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat: Nur anhand einer ausreichenden Anzahl eindeutig identifizierter Mietsh?user kann diese Bauaufgabe überhaupt wissenschaftlich diskutiert werden. Ohne die entsprechende Verknüpfung des Baubestandes mit den archivalischen Informationen bleiben jedoch viele Mietbauten in ihrer historischen Funktion unerkannt und in ihrer Struktur und ihrem Wesen unverstanden.

Aktuelle Publikation

Mietshaus und Mietwohnung auf dem Land – Entwicklung, Verbreitung und Typologie am Beispiel des Nürnberger Umlandes, 1500-1800 (Univ. Diss., Erlangen Nürnberg 2018). Erscheint voraussichtlich Juli 2019.

Typenhaus und serielles Bauen in der Barockzeit – Der Erfolg des ?Erlanger Hauses“. In Onnen, Elke/ Spohn, Thomas (Hrsg.): ?Die neuen H?user in den neuen St?dten. Neurungen im Hausbau unter dem Einfluss der Landesherren und ihrer Baumeister zwischen 1650 und 1830. Erscheint voraussichtlich im Herbst 2019.

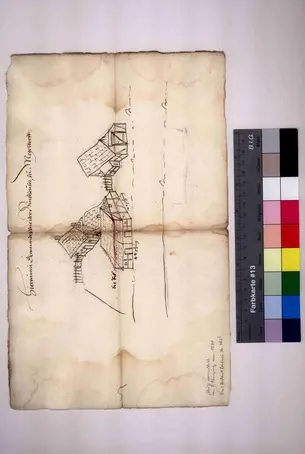

Bilder

Zum Vergr??ern auf die Bilder klicken.