Struktur und Inhalt

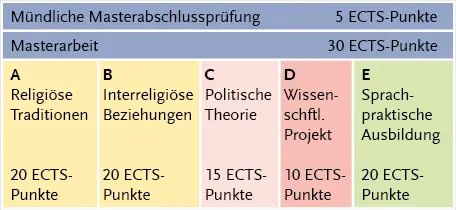

Der Masterstudiengang Interreligi?se Studien: Judentum - Christentum - Islam umfasst 120 ECTS und ist auf eine Dauer von vier Semestern (Vollzeitstudium) angelegt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Module sind:

- A Religi?se Traditionen: die Heiligen Schriften und Glaubenspraxis der drei monotheistischen Religionen.

- B Interreligi?se Beziehungen: interreligi?se Beziehungen in Geschichte und Gegenwart (Dialoge, Konflikte, Begegnungen).

- C Politische Theorie: die Beziehung zwischen Herrschaft, Gesellschaft und religion im Hinblick auf Fragen der Legitimation, Freiheit und Gerechtigkeit.

- D Wissenschaftl. Projekt: der Praxisbezug: Sie beteiligen sich an einer wissenschaftlichen, kulturellen oder religi?sen Veranstaltung, an einer Praxisprojekt, z.B. "Jüdisch-Fr?nkische Heimatkunde", oder absolvieren ein Praktikum.

- E Sprachpraktische Ausbildung: Sprachkurs in Arabisch, Hebr?isch oder Altgriechisch

Den Abschluss Ihres Studiums bilden die Masterarbeit und die daran anknüpfende Masterabschlussprüfung.

In der Modulgruppe A sollen Kenntnisse in mindestens zwei der drei im Lehrangebot enthaltenen monotheistischen Traditionen erworben bzw. bestehende Kenntnisse vertieft werden.

- A 1 Modul: Religi?se Traditionen I [10 ECTS-Punkte]

- A 2 Modul: Religi?se Traditionen II [10 ECTS-Punkte]

Qualifikationsziele: In diesem Modul werden die Grundlagen für ein kritisches Verst?ndnis der drei religi?sen Traditionen (Judentum, Christentum und Islam) erworben. Die Studierenden sollen u. a. Kenntnisse bzgl. der Heiligen Schriften (Entstehung/Verkündigungskontext, Prinzipien der Exegese, gegenw?rtige Relevanz für die Gl?ubigen) und der zentralen Glaubensinhalte erlangen. Weiter sollen sie verschiedene Ausdrucksformen religi?ser Praxis und ihre religi?se wie kulturelle Bedeutung verstehen und wissenschaftlich reflektieren k?nnen sowie wichtige Str?mungen theologischer und philosophischer Reflexion (einschlie?lich mystischer Bewegungen) mitsamt den jeweiligen ethischen und rechtlichen Normierungen kennen.

Dabei sollen mindestens zwei der drei im Lehrprogramm angebotenen monotheistischen Religionen vertieft studiert werden. Die beiden Schwerpunkte werden auf die Module A1 und A2 verteilt.

Inhalte:

- Die Heiligen Schriften der drei Religionen Judentum, Christentum, Islam: Altes Testament (in unterschiedlichen Kanones: Biblia Hebraica, Septuaginta, Vulgata); Neues Testament; Jüdische Traditionsliteratur (vor allem Talmudim und Midrschim); Koran

- Religi?se Traditionen in theologischer und philosophischer Reflexion sowie in der Mystik

- Rechtliche und ethische Normierungen

- Religi?se (Glaubens-)Praxis (Ritus, Kultus, Symbolik, Kunst, Alltag)

Modulgruppe B umfasst Lehrveranstaltungen zu interreligi?sen Fragestellungen in Geschichte und Gegenwart.

- B 1 Modul: Interreligi?se Beziehungen I [10 ECTS-Punkte]

- B 2 Modul: Interreligi?se Beziehungen II [10 ECTS-Punkte]

Qualifikationsziele: Ziel ist es, im Feld interreligi?ser Begegnungen sachgerecht sprach- und handlungsf?hig zu werden, indem etwa Missverst?ndnisse und Konflikte zwischen Juden, Christen und Muslimen von ihren jeweiligen religionsinternen Bedingungen her verstanden und benannt werden k?nnen. Die Studierenden werden bef?higt, die politische und gesellschaftliche Rolle und Einbettung der Religion zu reflektieren sowie die kulturellen und sozialen Hintergründe religi?ser Konflikte zu erkennen. Insbesondere sollen sie in der Lage sein, Vorstellungen wie die von der religi?sen Neutralit?t des freiheitlichen Staates oder die von multikulturellem Zusammenleben im Hinblick darauf zu reflektieren, was sie für unterschiedliche Religionsgemeinschaften bedeuten k?nnen.

In wissenschaftlich verantworteter Kenntnis der historischen, sozialen und kulturellen Voraussetzungen der an interreligi?sen Begegnungen Beteiligten soll ferner auf die Grundlagen eines von Respekt und wechselseitiger Anerkennung getragenen interreligi?sen Gespr?ches reflektiert werden.

Inhalte: Gegenstand sind interreligi?se Beziehungen in Geschichte und Gegenwart (Konflikte, Religionsdialoge, ihr Ausdruck im Spiegel von Kunst und Literatur; Judentum, Christentum und Islam als Diasporakulturen; Jerusalem als heilige Stadt von Juden, Christen und Muslimen).

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Auseinandersetzung mit sozio-politischen Implikationen der Religionen in Fremd- und Eigensicht (religionssoziologische Analysen zu religi?sen Konstellationen und Entwicklungen national und international; Staats- und Gesellschaftstheorien und die Verortung der Religion in ihnen; Verh?ltnisbestimmungen von Religion, Recht und Ethos/Moral; Religion und Menschenrechte; Versuche religi?ser Legitimation von Gewalt und deren Kritik; die Rolle der Religionen in sozialen und politischen Konflikten; Fundamentalismen).

Modulgruppe C umfasst die Beziehungen zwischen Herrschaft, Gesellschaft und Religion im Hinblick auf Fragen der Legitimation, Freiheit und Gerechtigkeit.

[15 ECTS-Punkte]

Qualifikationsziele: Die Studierenden sollen zun?chst die grundlegenden Probleme herrschaftlich hergestellter gesellschaftlicher Ordnung verstehen und die unterschiedlichen L?sungsideen und deren Entwicklungsgeschichte und Kontinuit?t in ihren Grundzügen erkennen und gegeneinander abw?gen k?nnen. Sie sollen auf dieser Grundlage eigenst?ndige Vorstellungen von den zentralen Themen der normativen politischen Theorie entwickeln k?nnen, die Kontroversen und Entwicklungen kennen und gegenw?rtige Entwicklungen und Streitfragen im Lichte dieser Konzepte und Konzeptionen deuten und auch kritisieren k?nnen.

Inhalte: Die einführende Vorlesung behandelt die zentralen Fragen der politischen Theorie: Wie kann politische Herrschaft legitimiert werden? Worauf soll sie sich erstrecken, worüber soll warum politisch entschieden werden? Wie kann und soll in der politischen Arena entschieden werden? Welches sollen die Ma?st?be guter Politik sein? Wie kann die Herrschaft im Zaum gehalten werden?

Seminare/?bungen vertiefen spezifische Themen der Vorlesung. Es werden regelm??ig Veranstaltungen angeboten, in denen die Betrachtung der Beziehung zwischen Herrschaft und Religion im Zentrum steht; jedoch ist die Wahl der Veranstaltung den Studierenden überlassen.

Die Vorlesung zur normativen politischen Theorie behandelt im Turnus die beiden Themenkomplexe "Herrschaft und Freiheit" und "Theorien gerechter Ordnung". Einzelthemen sind insbesondere: Ordnungskonzeptionen; Politische Ideologien; Ideen der Legitimation von Herrschaft; Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit; Freiheit und Gleichheit; Gemeinwohl und Interesse; Menschenrechte.

Modul D stellt den Praxisbezug her: Sie beteiligen sich an einer wissenschaftlichen, kulturellen oder religi?sen Veranstaltung, an einem Praxisprojekt, z. B. "Jüdisch-Fr?nkische Heimatkunde", oder absolvieren ein Praktikum.

[10 ECTS-Punkte]

Qualifikationsziele: In diesem Modul sollen, je nach Schwerpunktsetzung der Studierenden, die erworbenen wissenschaftlichen und methodischen Kenntnisse erprobt werden. Dabei besteht die M?glichkeit, die eigenen F?higkeiten entweder p?dagogisch-didaktisch auf ein Lehr-Lernkonzept anzuwenden, in ein Forschungsprojekt einzubringen oder ein Praxisseminar mit zu gestalten. Au?erdem ist es m?glich ein Praktikum anrechnen zu lassen.

Inhalte: Dieses Modul umfasst ein wissenschaftliches Projekt, das entweder die Konzeption einer wissenschaftlichen, kulturellen oder religi?sen Veranstaltung oder die aktive Teilnahme an einer solchen beinhaltet. Alternativ kann ein Tutorium konzipiert und durchgeführt oder an einem bestehenden wissenschaftlichen Projekt mitgearbeitet werden. Schwerpunkt der Projekte bilden die interreligi?sen Beziehungen zwischen Judentum, Christentum und Islam. Es ist bei der Themenwahl und der Ausformung des Projektes darauf zu achten, dass mindestens zwei religi?se Traditionen Berücksichtigung finden.

Modulgruppe E umfasst die sprachpraktische Ausbildung: Arabisch, Hebr?isch oder Altgriechisch.

[20 ECTS-Punkte]

Qualifikationsziele: In der gew?hlten Sprache sollen grundlegende grammatikalische, morphologische und syntaktische Kenntnisse erworben werden, die (unter Zuhilfenahme von W?rterbüchern) zum Verst?ndnis von Fachtermini sowie der Rezeption einfacher bis mittelschwerer Texte bef?higen sollen. Die jeweiligen Ziele k?nnen sich jedoch je nach gew?hlter Sprache z.T. stark unterscheiden.

Für die weiterführenden und Lektürekurse wird ein Ausbau der jeweiligen F?higkeiten bis hin zur flüssigen Rezeption und aktiven Sprechf?higkeit (je nach Level des Kurses) angestrebt.

Inhalte: Die Sprachpraktische Ausbildung umfasst im Regelfall die Teilnahme an einem einführenden Sprachkurs über zwei Semester in einer der drei Quellensprachen (Arabisch, Hebr?isch oder Alt-/ Bibelgriechisch). Andere als die genannten, aber für den interreligi?sen Dialog relevante, Sprachen k?nnen auf Antrag vom Prüfungsausschuss zugelassen werden. Die genauen Inhalte k?nnen je nach gew?hlter Sprache variieren.

Studierende, die bereits über Sprachkenntnisse auf dem Niveau der schriftlichen Prüfung des Moduls E2 verfügen, k?nnen E1 und /oder E2 im Rahmen eines weiterführenden Sprachkurses (SA) oder eines Lektürekurses (S/?) absolvieren. Die M?glichkeit der Anrechnung gleichwertiger Studien- und Prüfungsleistungen bleibt unberührt.

Masterarbeit [30 ECTS-Punkte]

Mündliche Masterabschlussprüfung [5 ECTS-Punkte]