Geschenkte Freiheit

Von welchen Voraussetzungen lebt der demokratische Staat?

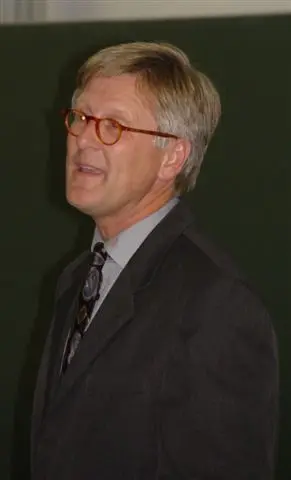

Antrittsvorlesung von Prof. Heinrich Bedford-Strohm

20.10.2004

Text von Gertrud Pechmann

Uni Bamberg News Nr. 204 vom 27.10.04

Sind Theologie und Religion heute noch wichtig für den Staat? Dieser Frage ging Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, neuer Inhaber des Lehrstuhls für Evangelische Theologie mit Schwerpunkt für Systematische Theologie und theologische Gegenwartsfragen, w?hrend seiner Antrittsvorlesung am 20. November nach. Seine These: Eine moderne Demokratie ist sogar auf Theologie und Religion angewiesen, wenn sie sich selbst treu bleiben, aber auch zeitgem?? weiterentwickeln will. Vielen Kollegen aus Bamberg und Erlangen, aber auch Gl?ubige aus seiner jüngsten Kirchengemeinde St. Moriz in Coburg und die Familie des frischgebackenen Lehrstuhlinhabers lauschten gespannt seinen Ausführungen. Prominentester Gast war der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber.

Nicht garantierbare Voraussetzungen

Ausgangspunkt für Bedford-Strohms wissenschaftliche ?berlegungen war ein Zitat des früheren Bundesverfassungs-richters Ernst-Wolfgang B?ckenf?rde: ?Der freiheitliche, s?kularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Demnach betrachtet sich der demokratische Staat heute als weltanschaulich neutral. Wie aber kann er Menschen mit den verschiedensten Lebensentwürfen zusammenhalten?

Bedford-Strohm skizzierte in seinem Vortrag einige L?sungen zeitgen?ssischer Philosophen und Staatstheoretiker. So zum Beispiel die Vorschl?ge von Jürgen Habermas: Die Integration der Bürger geschehe am besten durch die Organisation einer politischen Meinungs- und Willensbildung. Dass aber politische Bildung die Herzen der Menschen nur begrenzt erreiche, habe auch dieser Philosoph inzwischen bemerkt, erkl?rte Bedford-Strohm. Habermas pl?diere inzwischen für eine ?kritisch-integrative“ Haltung des Staates. Dabei solle er die Religiosit?t seiner Bürger ernst nehmen und in sein Handeln einbeziehen, genauso aber müsse sich die Religion vernünftig hinterfragen lassen.

Menschenrechte Errungenschaft christlicher Theologie

Gerade in Habermas’ jüngster These aber findet sich eine Haltung, die sich die evangelische wie katholische Ethik schon lange zu eigen gemacht hat: Glaube und Wissen geh?ren zusammen. Glaube und daraus abgeleitete Werte müssten vernünftig begründbar sein. ?Religion kann eine Ressource für die Demokratie sein“, erkl?rte Prof. Bedford-Strohm. So seien die in Deutschland gesetzlich verankerten Menschenrechte zum Beispiel eine Errungenschaft christlicher Theologie. ?Auch nicht-religi?sen Menschen muss deutlich werden, warum der vertretene Inhalt Sinn macht“, betonte Bedford-Strohm. Viele biblische Gebote wie zum Beispiel die Goldene Regel (Mt 7,12) seien von jedem Menschen einsehbar, weil sie zu einem guten Miteinander beitragen: ?Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch.“

Inwieweit die Religion sich aber einbringen k?nne, h?nge davon ab, welche Rahmenbedingungen der Staat für sie schaffe. Im Hochschulbereich dürften deshalb nicht einseitig die Wissenschaften gef?rdert werden, die ?die Fitness im Wettbewerb einer globalisierten Wirtschaft st?rken k?nnen, sondern es müssen auch die Wissenschaften gleichrangige F?rderung bekommen, die zur Reproduktion des kulturellen Ged?chtnisses beitragen“. Die biblische ?berlieferung und die theologische Tradition g?ben dem Staat keine fertigen Antworten auf die Frage nach seinen Voraussetzungen, so Bedford-Strohm selbstbewusst - aber sie seien bei der Suche nach einer Antwort wichtige Gespr?chspartner.