Bauforschung am Hauptturm des Ulmer Münsters

Inhalt und Ziele

Das Ulmer Münster (1377-1543; 1844-1890) geh?rt mit seinem weltweit h?chsten Kirchturm von 161,5 m zu den bedeutendsten Bauten der Sp?tgotik. Seit 2015 werden die mittelalterlichen Bauteile des Hauptturms restauriert, was von Beginn an durch den Fachbereich Bauforschung der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg im Auftrag des Landesamtes für Denkmalpflege Baden-Württemberg begleitet wird. Ziel der ma?nahmenbegleitenden Dokumentation ist die Erfassung s?mtlicher bauhistorisch relevanter Befunde an den mittelalterlichen Teilen des Turmes, um Rückschlüsse auf die historische Bautechnik, Baukonstruktion und die Bauphasen ziehen zu k?nnen. Gleichzeitig sollte damit eine belastbare Grundlage für die von der Münsterbauhütte Ulm ausgeführten Restaurierungs- und Austauschma?nahmen geschaffen werden.

Methodik

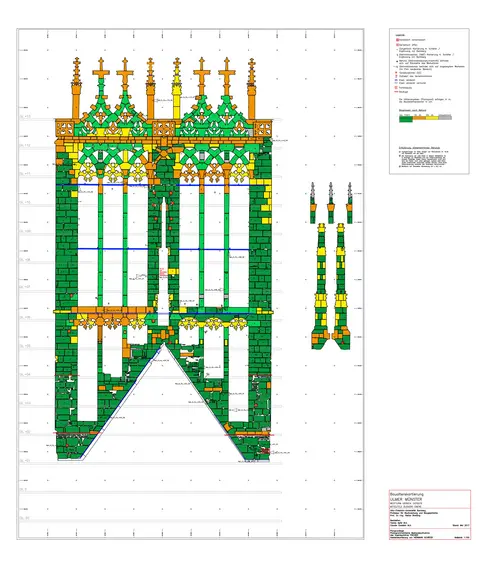

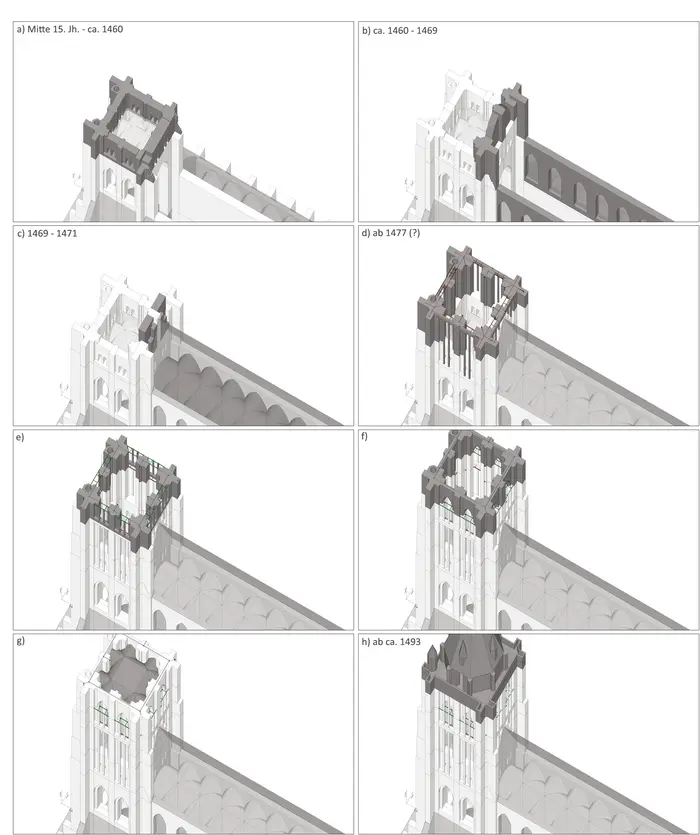

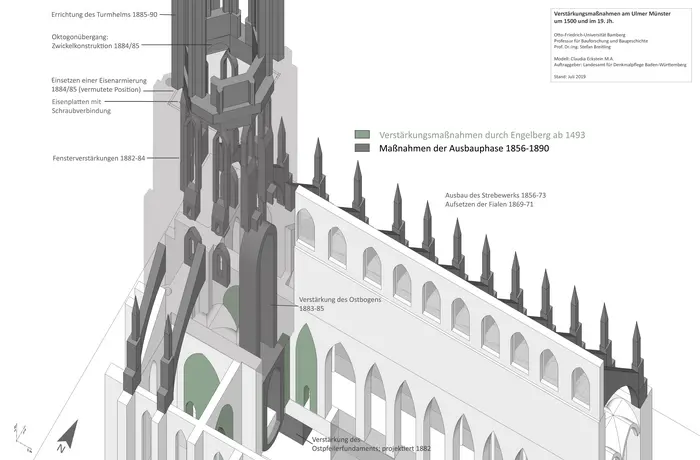

Auf der Grundlage einer vorhergehenden Schadens- und Materialkartierung wurde eine steingenaue Baualterskartierung des in einer Gerüststellung befindlichen Martinsfenster- und Glockengeschosses (Abb. 1, 2) vorgenommen. Ma?geblich für die Bestimmung der Zeitstellung waren dabei Befunde zur Bautechnik wie Heberelikte, Versetzzeichen, die Oberfl?chenbearbeitung und frühere Gerüstholz?ffnungen, die fotografisch dokumentiert und in den Pl?nen verzeichnet wurden. Zudem wurden alle an den zug?nglichen Bereichen feststellbaren Steinmetzzeichen erfasst, die Aussagen zur Fluktuation der am Bau t?tigen Steinmetze und zu Bauabschnitten erm?glichten (Abb. 3). Auch abrupte Wechsel in der Versetztechnik weisen auf Bauabschnitte hin und wurden ebenso in die Kartierung aufgenommen wie das auf drei Ebenen verlaufende bauzeitliche Ringankersystem. Darüber hinaus sind jüngere Eingriffe in das statische Tragsystem des Turmes untersucht und dokumentiert worden, die aufgrund des erst im 19. Jahrhundert erfolgten Turmausbaus oberhalb des Glockengeschosses erforderlich wurden. Durch die Auswertung und Zusammenstellung aller Befunde konnte eine Vorstellung des m?glichen Bauablaufs der untersuchten Turmbereiche und ihrer sp?teren Ertüchtigung gewonnen werden. Die Ergebnisse wurden zusammenfassend in einem 3D-Modell veranschaulicht (Abb. 4).

Ergebnisse

Aufbauend auf dem bisherigen Forschungsstand erm?glicht die Auswertung und Zusammenführung der bauanalytischen Ergebnisse eine differenzierte Bauphasenunterscheidung der mittelalterlichen Teile des Hauptturms. So konnte nachgewiesen werden, dass nur sehr wenige der in der ersten H?lfte des 15. Jahrhunderts am Martinsfenstergeschoss t?tigen Steinmetze an dem ab der Mitte des 15. Jahrhunderts errichteten Glockengeschoss nachweisbar sind; sie scheinen nahezu vollst?ndig durch eine andere Belegschaft ersetzt worden zu sein (Abb. 3). Zugleich weist die Gründung des Glockengeschosses einen auffallend provisorischen Charakter auf, was gemeinsam mit dem Belegschaftswechsel auf einen Plan- und damit wohl auch auf einen Baumeisterwechsel schlie?en l?sst. Der Befund korrespondiert mit dem archivalisch belegten Forschungsstand, nachdem Hans und Kaspar Kun am Martinsfenstergeschoss t?tig waren und 1446 von Matth?us Ensinger abgel?st wurden. Durch einen abrupt einsetzenden Materialwandel in abweichender Versetztechnik l?sst sich sodann der Beginn eines neuen Bauabschnitts identifizieren, der sich auf die Ostseite des Turmes konzentriert (Abb. 4 b). Die Arbeit an diesem Abschnitt steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Baufortgang des angrenzenden Obergadens und Dachwerks, deren Errichtungszeit um 1470 (i, a) datieren und Moritz Ensinger (Baumeister von 1463-77) zugeschrieben werden k?nnen (Abb. 4 b, c). Eine auffallende Vereinheitlichung der Steinh?hen und des Materials pr?gt die letzte gro?e Bauphase ab 1477, für die Matth?us B?blinger verantwortlich zeichnete (Abb. 4 d-g). Unter seiner Leitung wurde auch das auf drei konstruktiv besonders beanspruchten Ebenen verortete Ringankersystem eingesetzt. Der Turmbau musste 1543 vorzeitig eingestellt werden, sodass Oktogon und Turmhelm erst in den 1880er Jahren ausgeführt wurden. Die dafür erforderlichen Verst?rkungsma?nahmen in den Fensterbereichen konnten im Laufe der Untersuchungen klar herausgearbeitet werden (Abb. 5).

Gesellschaftliche Relevanz und Nutzung der Ergebnisse

Die umfassende Baualterskartierung und Befunddokumentation vermittelt ein eindrucksvolles Bild der noch in erheblichen Teilen erhaltenen mittelalterlichen Bausubstanz am Münsterturm und erm?glichte zum anderen die genaue Erforschung mittelalterlicher Bautechniken- und -konstruktionen. Die Erkenntnisse und Ergebnisse dienen also zum einen der gezielten Erhaltung und Pflege des Münsters, sind zum anderen aber auch für die über das Ulmer Münster hinausgehende Bau- und Konstruktionsgeschichte sp?tgotischer Gro?bauten von hohem Wert. Insbesondere das verzweigte Ringankersystem liefert weitreichende Erkenntnisse zu dem konstruktiven Umgang mit weit durchfensterten, hoch aufstrebenden Bauk?rpern im Zusammenspiel mit deren Funktion. Die nachweisbaren Verst?rkungsma?nahmen des ausgehenden 19. Jahrhunderts wiederum sind bedeutende Belege der sich in dieser Zeit stark wandelnden und entwickelnden Ingenieurbaukunst. Die fortlaufende Betreuung des Baus w?hrend der Restaurierungs- und Austauschma?nahmen und die dabei einsehbaren Befundstellen erweitern stetig das Wissen und Verst?ndnis für die Bautechnik verschiedener Epochen und erm?glichen gleichzeitig die fortlaufende Erg?nzung des bestehenden Planmaterials, des Befundkatalogs und Bauphasenmodells.

Bamberger Kompetenzen

Das genaue Beobachten und gründliche Dokumentieren der zu untersuchenden Bausubstanz sind die Voraussetzungen, ein historisches Geb?ude in seiner Komplexit?t zu verstehen. Diese Kernkompetenzen des Fachbereichs Bauforschung konnten im Rahmen der laufenden Sanierungs- und Austauscharbeiten am Ulmer Münsterturm sowohl für die Forschung als auch für die Arbeiten am Objekt sinnvoll eingesetzt und nutzbar gemacht werden. Die Ergebnisse wurden auch unter Einbeziehung historischen Planmaterials zu einem auch ohne fachliches Vorwissen leicht verst?ndlichen Bauphasenmodell umgesetzt. Auf der Basis gründlicher Befunduntersuchung kann somit eine Vorstellung der m?glichen Errichtungsweise eines sp?tmittelalterlichen Sakralbaus gegeben werden, die einen Eindruck des bautechnischen Wissens der damaligen Baumeister, aber auch von den konstruktiven Zw?ngen und ihren L?sungen vermittelt. Durch die Erforschung und Erschlie?ung der mittelalterlichen Baukultur und die Nutzung der Ergebnisse im Rahmen laufender Sanierungsma?nahmen tr?gt das Projekt zur Erhaltung eines bedeutenden Kulturdenkmals bei und erfüllt damit einen wesentlichen Forschungsschwerpunkt der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg.

Aktuelle Publikationen

Breitling, Stefan / Apfel, Tobias / Eckstein, Claudia: Bauforschung am Ulmer Münster 2012 bis 2017, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg. Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege 47/1, 2018, 31-37.

Arera-Rütenik, Tobias / Eckstein, Claudia: Chor und Westturm des Ulmer Münsters. Baubegleitende Bauforschung in Kooperation mit dem Landesamt, in: Arera-Rütenik, Tobias / Breitling, Stefan / Drewello, Rainer / Hess, Mona / Vinken, Gerhard (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2016-2018, Berichte des KDWT 1, Bamberg 2019, 54-55 (http://dx.doi.org/10.20378/irbo-54686).

Eckstein, Claudia / Breitling, Stefan: Der Westturm des Ulmer Münsters und seine Bauphasen nach dem Befund – Die Untersuchungen des Fachbereichs Bauforschung der Universit?t Bamberg in den Jahren 2015–2018, in: Koldewey-Gesellschaft (Hg.): Bericht über die 50. Jahrestagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung vom 09. bis 13.Mai 2018 in Braunschweig [im Druck].