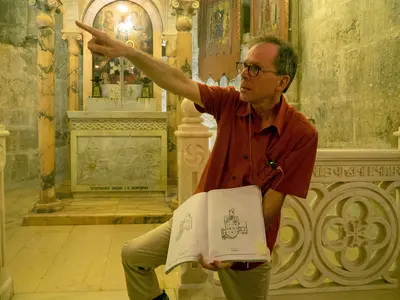

Prof. Dr. Klaus Bieberstein

Studium

- 1976–1983 Studium der Katholischen Theologie und benachbarter F?cher in Tübingen und Jerusalem

Vom Diplom zur Promotion

- 1983–1985 und 1987–1990 Wissenschaftlicher Angestellter beim ?Tübinger Atlas des Vorderen Orients? (SFB 19)

- 1985–1987 Assistent am Lehrstuhl Altes Testament der katholisch-theologischen Fakult?t der Universit?t Tübingen (Lehrstuhl Prof. Dr. Walter Gro?)

- WS 1991/92 Promotion an der katholisch-theologischen Fakult?t der Universit?t Tübingen mit einer Dissertation über die Landnahmeerz?hlungen Jos 1–6

Von der Promotion zur Habilitation

- 1991–1997 Assistent am Biblischen Institut der Universit?t Freiburg Schweiz (Lehrstuhl Prof. Dr. Othmar Keel)

- 1998–2000 Oberassistent des ?Schweizerischen Nationalfonds zur F?rderung der wissenschaftlichen Forschung? am Biblischen Institut der Theologischen Fakult?t der Universit?t Freiburg Schweiz

- WS 1998/99 Habilitation im Fach ?Altes Testament? an der Theologischen Fakult?t der Universit?t Freiburg Schweiz mit einer Studie zur Grammatik mythischer Sinnbildung, zur Entstehung der Eschatologie und ihrer Verr?umlichung in der Erinnerungslandschaft Jerusalems

Lehrstuhl in Bamberg

- 2000–2001 Lehrstuhlvertreter und 2001–2021 Inhaber des Lehrstuhls für Alttestamentliche Wissenschaften der Universit?t Bamberg

- 2000–2004 Studiendekan der Fakult?t Katholische Theologie der Universit?t Bamberg

- 2006–2009 Senator der Universit?t Bamberg

- 2006–2009 Dekan der Fakult?t Katholische Theologie der Universit?t Bamberg

- 2010–2013 Direktor des Instituts für Katholische Theologie der Universit?t Bamberg

- seit 2014 Erster Vorsitzender des Vereins ?Bamberger Theologische Studien?

?Muss nicht jedes Operieren mit überlieferten Texten der historischen Kritik aller n?heren Umst?nde, der Produktions- wie der Rezeptionsbedingungen, unterzogen werden, wenn es nicht dem Aberglauben verfallen will??

Pierre Bourdieux

Die Texte der Hebr?ischen Bibel des Judentums, des Alten oder Ersten Testaments des Christentums, sind Zeugnisse eines Jahrhunderte w?hrenden Ringens um Sinnbildung und wurden nicht erst seit ihrer Kanonisierung in werkimmanenten Sinnbezügen gelesen.

*

Doch eine ahistorische werkimmanente Lektüre wird seit der Aufkl?rung zunehmend als ungenügend empfunden, weil sie der Geschichtlichkeit des Menschen nicht gerecht wird. Schlie?lich sind die Texte nicht als zeitlose Wahrheiten vom Himmel gefallen, sondern wurden von Menschen für Menschen in konkreten Situationen formuliert, um sich mit konkreten Problemen auseinanderzusetzen und Antworten auf diese zu formulieren.

Darum war ihr Sinn in ihrem Wortlaut allein noch nicht definiert, sondern wurde erst im Zusammenspiel mit ihren Bezugsrahmen konstituiert und ist mit rein philologischen Mitteln nicht zu ergründen, sondern erschlie?t sich erst, wenn die stillschweigend vorausgesetzten Kontexte im Akt des Lesens einbezogen werden.

Diese Einbeziehung vorausgesetzter Kontexte mag für zeitnahe antike Leserinnen und Leser kein Problem gewesen sein. Doch wenn antike Texte über Jahrhunderte überliefert werden, gehen ihre ursprünglichen Kontexte verloren und werden von modernen Leserinnen und Lesern stillschweigend durch deren eigene Kontexte substituiert, wodurch sich das Verst?ndnis der Texte verschiebt – oder verloren geht.

Darum kann eine wissenschaftliche Exegese weder in einer narratologischen noch in einer kanonischen Lektüre biblischer Texte verharren, sondern muss deren historische Kontexte rekonstruieren und die Texte als Auseinandersetzungen mit diesen interpretieren.

*

Erst wenn diese Vorarbeiten geleistet sind, werden Diskursgeschichten untereinander konkurrierender Sinnentwürfe greifbar, die in unterschiedlichen Sch?pfungserz?hlungen, rivalisierenden Modellen der Theodizee oder alternativen eschatologischen Visionen ausgetragen werden und in die sich moderne Leserinnen und Leser nach Hans-Georg Gadamer in einer reflektierten ?Horizontverschmelzung? und ?Horizontabgrenzung? zugleich einordnen k?nnen.

*

Dann wird es m?glich, systematisch nach jener Grammatik religi?ser Sinnbildung zu fragen, die der unendlichen Geschichte religi?ser Sinnentwürfe zugrunde liegt. Denn das einheitsstiftende Prinzip der vielf?ltigen Diskurse liegt weder in einem zeitlosen Lehrgeb?ude noch in vermeintlich zentralen Motiven, sondern nach Ernst Cassirer in transzendentalen Formen religi?ser Sinnbildung, die sich der Grammatik mythischen Denkens bedient und in einer spezifischen Pr?gung von Raum und Zeit ausformuliert wird.

*

Die Grammatik religi?ser Sinnbildung zu verstehen, die der Hebr?ischen Bibel, dem Alten oder Ersten Testament zugrunde liegt, ist das erkenntnisleitende Interesse der alttestamentlichen Forschung und Lehre.

*

Abschiedsvorlesung vom 16. Juli 2021:

Raum und Zeit

Alttestamentliche Anregungen zu einer Kritik der religi?sen Vernunft

Anl?sslich der Abschiedsvorlesung erschienen:

Die Grammatik religi?ser Sinnbildung zu verstehen, die der Hebr?ischen Bibel, dem Alten oder Ersten Testament zugrunde liegt, ist das erkenntnisleitende Interesse der alttestamentlichen Forschung und Lehre.

Grundlage der Forschung und Lehre ist daher zun?chst die Geschichte Israels und seiner Literatur, insbesondere aber die Geschichte Jerusalems und seiner Sinnlandschaft, in der die grundlegenden Texte ausformuliert wurden, sodann die systematische Frage nach der in diesen Texten vollzogenen Codierung des mythisch-religi?sen Raumes mit dem Tempel im Zentrum und den Gr?berfeldern an der Peripherie, und schlie?lich die Frage nach der Codierung der mythisch-religi?sen Zeit, die insbesondere in Vorstellungen eines absoluten Anfangs in der Sch?pfung sowie einer absoluten Zukunft in der Eschatologie greifbar wird, die letztlich in einem unaussetzbaren Ringen um Theodizee gründen.

Hieraus ergeben sich sechs Schwerpunkte der Forschung und Lehre:

?Herr, lehre doch mich,

dass es ein Ende mit mir haben muss

und mein Leben ein Ziel hat?

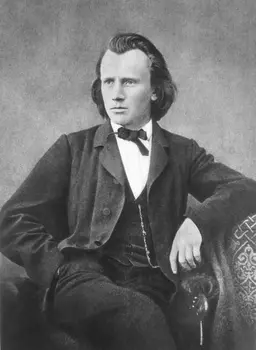

Das Deutsche Requiem von Johannes Brahms

und seine biblischen Quellen

Workshop im Rahmen der Tagung

?Musik als geistliche Schriftauslegung?

Freitag & Samstag, 16. & 17. Februar 2024

Die Tagung wird – entgegen ihrer ersten Ausschreibung – online stattfinden.

1867, 1868 und 1869 fanden drei Uraufführungen des Deutschen Requiems von Johannes Brahms statt – ein Werk, das uns noch heute tief bewegt. Dabei hat Brahms es zwischen den Uraufführungen erheblich umgearbeitet und erweitert, weil er mit ihm nicht zufrieden war.

Der Workshop geht der Geschichte des Werkes nach, verfolgt, wie Brahms zu seiner Auswahl biblischer Texte kam und welche theologischen Gedanken ihn bewegten, bis es schlie?lich jene symmetrische Form in sieben S?tzen erhielt, in der wir es kennen – und sch?tzen.

Dabei geht es nicht nur um dieses Werk an sich, sondern auch um die Frage, welche Bedeutungen biblische Texte in ihren historischen Kontexten hatten und welche neuen Bedeutungen sie Jahrhunderte sp?ter in neuen Zusammenh?ngen erhalten.

Eine Veranstaltung des Caritas-Pirkheimer-Hauses in Nürnberg

Flyer(2.9 MB) und Ausschreibung des Veranstalters

Anmeldungen zur Tagung an

akademie@cph-nuernberg.de

oder Tel. 0911 – 2346 145

*****

?Was ist die Schuld,

in was fu?r Missetaten bist du geraten??

Die Matth?uspassion von Johann Sebastian Bach

und ihre biblischen Quellen

Samstag, 2. M?rz 2024, 10–17 Uhr

im Caritas-Pirkheimer-Haus

in Nürnberg

1727 erklang in Leipzig zum ersten Mal die Matth?uspassion von Johann Sebastian Bach – ein immaterielles Weltkulturerbe der Menschheit.

2010 führten die Berliner Philharmoniker unter Leitung von Simon Rattle und dem Rundfunkchor Berlin unter Leitung von Simon Halsey eine szenische Aufführung des Meisterwerkes auf, die sie mit Peter Sellars erarbeitet hatten – eine Inszenierung ohnegleichen.

Dieses Werk greift über Chor?le der Reformationszeit und das Evangelium nach Matth?us auf Gedanken zurück, die im Buch des Propheten Jesaja formuliert worden waren, um das Leiden eines unschuldigen Gottesknechts zu erkl?ren, und unternimmt in diesen Rückgriffen einen Versuch, das zun?chst als absurd erscheinende Leiden Jesu Christi zu deuten.

Der Studientag geht dem Weg nach, wie das Matth?usevangelium mit den Vorgaben aus dem Buch Jesaja umgeht, wie Bach das Matth?usevangelium aufnimmt, welche theologischen Akzente er setzt und verfolgt, wie die Berliner Inszenierung mit diesem theologischen Meisterwerk wiederum meisterlich umgeht – Theologie und Musik vom feinsten.

Eine Veranstaltung des Caritas-Pirkheimer-Hauses in Nürnberg

Anmeldungen bis 23. Februar 2024 an

akademie@cph-nuernberg.de

oder Tel. 0911 – 2346 145