Anwendungen der Informatik in den Kulturwissenschaften

erschienen unter dem Titel "Digitale Archive" in Univers 06/2004, Magazin der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg, auch als PDF(343.3 KB, 5 Seiten) verfügbar

W?hrend die Informationstechnologien das wissenschaftliche Arbeiten in den Natur- und Ingenieurswissenschaften tief greifend ver?ndert haben, war ihr Einfluss auf die Kulturwissenschaften ungleich geringer. Quantitative oder stark strukturierte Datenbest?nde, die den Einsatz bew?hrter informatischer Werkzeuge (z. B. Datenbanksysteme) erlauben, spielen hier eine untergeordnete Rolle. Kulturwissenschaftliche Daten, die h?ufig in Form einer Sammlung von Text-, Bild- oder Tondokumenten vorliegen, stellen für Informatiker gerade deswegen eine besondere Herausforderung dar, weil sie nicht ohne weiteres maschinell auswertbar sind. Fortschritte im Bereich der Semantischen Informationsverarbeitung machen es heute m?gliche, auch solche schwach strukturierten Daten systematisch zu bearbeiten. Damit er?ffnen sich neue Perspektiven für den Einsatz von informatischen Werkzeugen in den Kulturwissenschaften.

Digitale Archive

Die Welt der digitalen Archive wird von einem technologischen Wandel erfasst, der sich am besten am Beispiel der Informationssuche illustrieren l?sst. Die g?ngige L?sung besteht im Einsatz von Suchmaschinen, die nach ?hnlichen Prinzipien funktionieren wie die aus dem World Wide Web bekannten. Durch Testanfragen stellt man leicht fest, dass diese nützlichen Werkzeuge auch erheblichen Beschr?nkungen unterliegen. So errechnet beispielsweise die Suchmaschine Google zum Suchterm "Bismarck" als ersten Treffer den Webauftritt der Stadtverwaltung von Bismarck, Hauptstadt des US-Bundesstaats North Dakota. Auf Platz 2 setzt das patentierte Verfahren das 1941 gesunkene Kriegsschiff, dann folgen weitere Seiten, die auf Stadt oder Schiff verweisen, bis an 19. Stelle die Einstiegsseite der Bismarck-Stiftung erscheint. Erst auf Platz 20 findet sich Information zu Otto von Bismarck, allerdings handelt es sich um eine recht entlegene Publikation, einen Artikel aus dem Online-Magazin der deutschen Botschaft in Indien.

Gewiss drückt sich in der Rangfolge der Treffer keine universelle Wissensordnung aus. Sie ist vielmehr das Ergebnis der derzeitigen qualitativen und quantitativen Dominanz von Webinhalten aus den USA. Setzt sich der Zuwachs chinesischer Webseiten weiterhin fort, dann k?nnte die errechnete Rangfolge in ein paar Jahren eine ganz andere kulturelle Pr?gung aufweisen. Doch heute schon wird sichtbar, dass die herk?mmliche Suchmaschinentechnologie mit ihren Verfahren zur quantitativen Bewertung der Relevanz von Dokumenten an Grenzen st??t. Eine aus Nutzersicht nahe liegende, technologisch aber erst durch jüngste informatische Fortschritte erm?glichte Verbesserung besteht darin, die Suche durch Kategorisierung zu beschr?nken zum Beispiel auf Schiffe, die Bismarck hei?en oder auf Stiftungen. Diese begriffliche Filterung stellt die einfachste Form der semantischen Suche dar. Komplexere Formen der semantischen Suche erm?glichen es, zu einer Anfrage nach ?Museum“ auch Seiten zu finden, auf denen nur das Wort ?Pinakothek“ vorkommt, also Ober- bzw. Unterbegriffe in die Suche mit einzubeziehen, wo sich das als zweckm??ig erweist. Am Ende stehen Suchwerkzeuge, die verschiedenste relationale Verknüpfungen von Suchtermen berücksichtigen k?nnen. In der Welt des Internet sind die neuen Verfahren als Semantic-Web-Technologien bekannt. Sie haben begonnen, die Labors der Entwickler zu verlassen und sich in der Praxis zu bew?hren, auch au?erhalb des Internet.

Selbstbeschreibende Dokumente

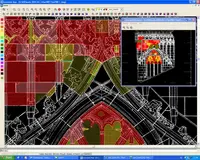

In Bamberg wird an Anwendungen dieser Technologien auf Problemstellungen aus den Kulturwissenschaften gearbeitet. Erstes Ergebnis ist das Mobile Mapping System, ein Softwaresystem zur Kartierung historischer Bauwerke mit mobilen Rechnern, das am Lehrstuhl für Informatik in den Kultur-, Geschichts- und Geowissenschaften entwickelt wurde in Zusammenarbeit mit Anwendern des Instituts für Arch?ologie, Bauforschung und Denkmalpflege. Digitale Karten werden mit einem elektronischen Stift direkt auf dem Bildschirm des Rechners, einem Tablet PC, gezeichnet. Das leichte Ger?t wird über Akkus versorgt und kann Daten über ein Funknetz austauschen – eine wichtige Unterstützung für das Arbeiten auf einem Baugerüst.

Die Besonderheit der Software besteht darin, dass sie digitale Karten erzeugt, die mit Hilfe von Semantic-Web-Technologien die semantische Suche in digitalen Archiven unterstützen. Eine auf das Kartierungssystem abgestimmtes Archivsystem wird derzeit am Institut für Informationssysteme der Universit?t Passau entwickelt. Die L?sung für das Problem der semantischen Suche beruht auf einem einfachen Prinzip: Jedem Dokument, beim Mobile Mapping System sind das digitale Karten, wird eine maschinell verarbeitbare Inhaltsbeschreibung – so genannte Metadaten – mitgegeben. Semantische Suchfunktionen brauchen nur die Metadaten auszuwerten, der eigentliche Inhalt kann für sie unverst?ndlich sein. Man bezeichnet Dokumente, die mit inhaltsbezogenen Metadaten versehen sind, auch als sich selbst beschreibende Dokumente. Neu ist an diesem Ansatz nicht die im Bibliothekswesen schon lange gebr?uchliche Verwendung von Metadaten sondern deren Beschreibung mit Mitteln der formalen Logik. Dieser für die Semantic-Web-Technologien kennzeichnende Schritt erm?glicht erst komplexe Auswertungen wie das Ausrechnen von Ober- und Unterbegriffen oder von relationalen Assoziationen. Auch k?nnen Metadaten so auf Konsistenz geprüft und gegebenenfalls erg?nzt werden. Dabei ist zu bedenken, dass die Bereitschaft der Nutzer, Metadaten selbst zu erstellen, z.B. durch Verschlagwortung oder gar formalsprachliche Inhaltsbeschreibung, verst?ndlicherweise gering ist. Andererseits geben die Daten, der Prozess und der Kontext der Dokumentenerstellung h?ufig Hinweise auf den Inhalt. Im Mobile Mapping System wird dies genutzt, um die Metadaten automatisch zu erzeugen. Der Nutzer kann wie beim Arbeiten mit Papier und Bleistift vorgehen. Aus der Zeichnung erstellt das System dann ohne weiteres Zutun eine sich selbst beschreibende digitale Karte.

Rückkehr der Ontologie

Ein Archivsystem muss nicht nur verschiedene Typen von Dokumenten verwalten, sondern vor allem unterschiedliche Nutzergruppen bedienen. Das wurde w?hrend der Erprobungsphase des Systems bei der Dombauhütte Passau und der Bamberger Restaurierungswissenschaft sehr deutlich. Die Nutzer des Archivs bilden verschiedenen Informationsgemeinschaften (information communities), die durch Gemeinsamkeiten der Informationsverarbeitung, sei es auf der technischen, kognitiven oder sozialen Ebene charakterisiert sind. So k?nnen beispielsweise Mitarbeiter mit derselben Ausbildung oder Tr?ger einer bestimmten Funktion in einer Organisation eine Informationsgemeinschaft bilden. Für die Gestaltung von Anwendungssystemen sind Informationsgemeinschaften von Bedeutung, weil sie h?ufig radikal verschiedene Sichten auf denselben Gegenstand einnehmen. Ein Mitarbeiter der Dombauhütte sieht im Passauer Dom anderes als ein Doktorand der Restaurierungswissenschaft und der wieder anderes als ein Kunsthistoriker. Sie sehen nicht nur Verschiedenes, sondern sie benennen es auch anders. Informationsgemeinschaften entwickeln eigene Konzeptualisierungen des Gegenstandsbereichs, was sich in eigenen Fachterminologien niederschl?gt. Semantische Suche muss diese vielf?ltigen Begriffssysteme berücksichtigen. Das geschieht durch eine informatische Modellierung der Fachterminologien, die sich der gleichen logischen Hilfsmittel bedient wie die Metadatenbeschreibung, n?mlich Beschreibungslogiken (description logics). Dadurch kann das Archivsystem Dokumente verwalten, deren Metadaten in den Fachterminologien verschiedener Informationsgemeinschaften verfasst sind. Es ist ein weiteres Kennzeichen der Semantic-Web-Technologien, den Informationsaustausch über terminologische Grenzen hinweg mit Hilfe von Methoden der Logik zu unterstützen. Aus Anwendersicht tut sich hier eine interessante Alternative zu Bestrebungen der Vereinheitlichung und Standardisierung von Fachterminologien auf. In der chaotischen Welt des World Wide Web liegt der Gedanke an eine einheitliche Fachsprache ebenso fern wie die Annahme, dass alle Nutzer mit derselben Software arbeiten. Wichtig ist nur, dass sich verschiedene Informationssysteme austauschen k?nnen, dass sie, wie man auch sagt, interoperabel sind. Das Ziel der Interoperabilit?t, technisch pr?ziser, der semantischen Interoperabilt?t dürfte für die transdisziplin?r arbeitenden Kulturwissenschaften letztlich attraktiver sein als das der Standardisierung.

Die Semantic-Web-Technologien haben ihre Wurzeln nicht nur in der mathematischen sondern auch in der philosophischen Logik. Eine mit logischen Mitteln beschriebenen Fachterminologie wird in der Informatik mit dem traditionsreichen Begriff ?Ontologie“ bezeichnet. Es handelt sich hier nicht um einen terminologischen Zufall. Die informatische Aneignung des Begriffs hat sich vielmehr unter Mitwirkung von Philosophen vollzogen. Gepr?gt wurde das informatische Verst?ndnis von Ontologie durch das Forschungsprogramm der Wissensrepr?sentation, das in der Tradition der analytischen Philosophie von Willard Van Orman Quine steht, welcher die ontologischen Verpflichtungen einer wissenschaftlichen Theorie an den verwendeten formalsprachlichen Mitteln festmacht. Blickt man hinter Quine zurück, dann tritt als Anknüpfungspunkt zur europ?ischen philosophischen Tradition das auf, was Herbert Schn?delbach als ?ph?nomenologische Neubegründung von Ontologie“ entlang einer ?Reihe ?sterreichischer Bahnstationen (Bolzano, Brentano, Meinong, Husserl)“ beschrieben hat. Eine ausführlichere Würdigung der philosophischen Vorgeschichte der Semantic-Web-Technologien würde belegen, dass es sich bei Philosophie und Informatik um verschiedene aber seit l?ngerem interoperabel arbeitende Informationsgemeinschaften handelt.

Kulturinformatik in Bamberg

Digitale Archive mit semantischen Suchfunktionen sind nicht der einzige Gegenstand, mit dem sich eine Angewandte Informatik der Kulturwissenschaften befasst. Die Bamberger Kulturinformatik forscht beispielsweise auch an Verfahren zur maschinellen Bildanalyse oder der Verarbeitung von Geodaten. Als Angewandte Informatik der Kulturwissenschaften kann sich die Kulturinformatik nicht auf ein Verst?ndnis von Kulturwissenschaft, im Singular oder Plural, festlegen. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, die Vielfalt der wissenschaftlichen Gebiete und Ans?tze abzubilden und einen technologischen Beitrag zu leisten, der wissenschaftliche Arbeiten über die Grenzen der Informationsgemeinschaften hinaus aneinander anschlie?bar macht. Im besten Fall schafft sie ein Medium, über das sich Wissen vermittelt und das die Entstehung von Wissen bef?rdert. Letzteres in einem spezifisch informatischen Sinn. Die Forschung zur Semantischen Informationsverarbeitung versteht unter Information (in bewusster Abkehr vom Informationsbegriff der Shannonschen Informationstheorie) Zusammenh?nge bzw. Regularit?ten in Daten. Als Wissen werden die interessanten Zusammenh?nge bezeichnet. Die Entscheidung darüber, welche Zusammenh?nge von Interesse sind, ist keine informatische. Sie liegt bei den Fachwissenschaften. Was interessant ist, ergibt sich h?ufig aber nicht innerhalb einer Informationsgemeinschaft oder methodischen Position, sondern aus der Verbindung verschiedener Sichtweisen.

Eine Technologie die dieses unterstützt, in dem sie ein Medium schafft für den Austausch zwischen Informationsgemeinschaften und für die Verknüpfung von Wissen, k?nnte man zu Recht als Kulturtechnik bezeichnen und in eine Reihe stellen mit anderen Technologien, die die Vermittlung von Wissen revolutioniert haben, wie Schrift und Buchdruck. Das Internet für sich genommen ist eine solche Technologie jedenfalls nicht, das World Wide Web noch nicht, die neue Generation der digitalen Archive befindet sich auf dem Weg dazu.

Das gemeinsam mit Prof. Drewello, Restaurierungswissenschaften in der Baudenkmalpflege, durchgeführte Projekt wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) finanziert, der an dieser Stelle für die F?rderung herzlich gedankt sei.