Institutional Design in European Parliaments (IDEP)

Inhalt und Ziele

Parlamente sind hochgradig institutionalisierte Organe mit festen Regeln zu Verfahren und interner Organisation. Die Parlamentsforschung hat ��ber Jahrzehnte herausgearbeitet, dass und wie institutionelle Regeln parlamentarische Prozesse und Ergebnisse beeinflussen. Dabei werden diese institutionellen Regeln meist als stabil angenommen. Diese Annahme ist zun?chst eine analytisch bedingte Annahme. Nat��rlich sind parlamentarische Regeln nicht gottgegeben, sondern werden von politischen Akteuren selbst geschaffen, oft sogar von denselben Akteuren, deren Verhalten sie sp?ter strukturieren sollen. Wenn parlamentarische Regeln Einfluss auf Verhalten und Ergebnisse haben und die betroffenen Akteure diese Regeln selbst ?ndern k?nnen, liegt die Vermutung nahe, dass rationale Parlamentarier institutionelle Regeln nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten und ver?ndern. Dies gilt besonders f��r Gesch?ftsordnungen, die den Gro?teil parlamentarischer Regeln enthalten und fast immer von parlamentarischen Mehrheiten selbst?ndig ver?ndert werden k?nnen.

Das Projekt besch?ftigte sich mit der Frage, warum, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang parlamentarische Akteure Gesch?ftsordnungen reformieren. Das entwickelte theoretische Modell postuliert rationales Verhalten von parlamentarischen Akteuren, die mittels institutionellen Designs ihre substanziellen Ziele (z.B. die Umsetzung einer bestimmten programmatischen Agenda) m?glichst gut umzusetzen versuchen. Entsprechend k?nnen Ver?nderungen in der Akteurskonstellation und/oder der Umwelt von Parlamenten Anreize f��r institutionelle Reformen bieten. Gleichzeitig sind Regel?nderungen mit Kosten verbunden, z.B. durch den Zeitbedarf zur Ausarbeitung neuer Regeln und m?gliche negative Reaktionen von W?hlern. Kombiniert man Reformanreize und Kosten, ist zu erwarten, dass Gesch?ftsordnungen reformiert werden, wenn eine hinreichend gro?e Mehrheit im Parlament von einer spezifischen institutionellen Alternative einen gr??eren Nettonutzen hinsichtlich ihrer substanziellen Ziele erwartet als vom institutionellen Status quo. Aus dieser Grund��berlegung wurden empirisch ��berpr��fbare Hypothesen zu den Bedingungen von Gesch?ftsordnungs?nderungen abgeleitet.

Methode

Empirisch hat das Projekt zun?chst eine vollst?ndige Sammlung s?mtlicher parlamentarischer Gesch?ftsordnungen in 15 westeurop?ischen Parlamenten f��r den Zeitraum 1945 bis 2010 erstellt und digital aufbereitet. Diese Sammlung umfasst 780 Dokumente mit einer Gesamtl?nge von gut 12,5 Millionen Worten (das entspricht etwa 14-mal der L?nge des Gesamtwerks von William Shakespeare). Anschlie?end wurden s?mtliche ?nderungen zwischen aufeinanderfolgenden Versionen identifiziert und der Inhalt aller Gesch?ftsordnungen sowie die zu erwartenden Effekte aller ?nderungen auf die Machtverteilung zwischen parlamentarischer Mehrheit und Minderheit kodiert. Dazu wurden neue Softwaretools entwickelt, die ��ber das Projekt hinaus f��r die Kodierung und den Vergleich gro?er Textkorpora verwendet werden k?nnen. Die Textbasis des Projekts und die Softwaretools werden ?ffentlich zug?nglich sein und bieten vielf?ltige Nutzungsm?glichkeiten f��r die vergleichende Parlamentsforschung und den quantitativen Textvergleich.

Ergebnisse:

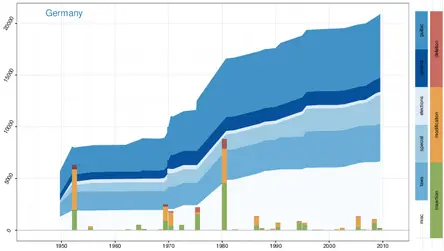

Erste empirische Analysen zeigen, dass die Gesch?ftsordnungen europ?ischer Parlamente entgegen bisheriger Annahmen h?ufig und umfassend reformiert werden, was ��ber Zeit zu einer massiven Zunahme der Regulierung parlamentarischer Organisation und Prozesse f��hrt. Quantitative und qualitative Analysen best?tigen die theoretische Erwartung, dass sowohl Ver?nderungen in der Umwelt von Parlamenten (z.B. der Prozess der Europ?isierung) als auch Wettbewerbserw?gungen parlamentarischer Akteure (z.B. der Konflikt zwischen Regierung und Opposition) parlamentarische Regel?nderungen ausl?sen. Hier einige ausgew?hlte Ergebnisse:

- Parlamentarische Regeln werden entgegen der h?ufigen Stabilit?tsannahme in der Literatur h?ufig und umfangreich ver?ndert. In den 15 untersuchten Parlamenten kam es zwischen 1945 und 2010 zu insgesamt 734 Reformen in allen untersuchten L?ndern au?er Irland, die in vielen F?llen die Regulierungsdichte massiv erh?ht haben. Alle untersuchten Parlamente erlebten mindestens eine gro?e Reform, in der mehr als 5000 Worte im Gesch?ftsordnungstext ver?ndert wurden. Angesichts dieser Befunde ist es sehr problematisch, dass bestehende Forschung parlamentarische Regeln meist als exogen gegeben annimmt und zur Messung auf Indikatoren zur��ckgreift, die ��ber Zeit nicht variieren.

- Diese Regel?nderungen beziehen sich nicht vorrangig auf politisch weniger wichtige Aspekte wie Parlamentsadministration sondern ebenso auf zentrale Facetten wie den Gesetzgebungsprozess, Debattenstrukturen und das Ausschusssystem. Eine Detailstudie zu Deutschland, ?sterreich und der Schweiz hat gezeigt, dass auch Regeln zur Entscheidungsfindung im Plenum, zur Regierungskontrolle und zu innerparlamentarischer Organisation h?ufig und weitreichend ver?ndert werden. Laufende Analysen zeigen, dass dies auch in den anderen untersuchten L?ndern der Fall ist.

- In ?bereinstimmung mit unserer Erkl?rung effizienter Reformen korrespondieren Reformen in drei bislang untersuchten L?ndern zeitlich mit grundlegenden ?nderungen in der parlamentarischen Umwelt. Eine weitergehende Analyse dieser Zusammenh?nge f��r s?mtliche untersuchte L?nder soll noch unternommen werden.

- ?ber 14 L?nder hinweg zeigt sich, dass Minderheitenrechte eher eingeschr?nkt werden, wenn der Policy-Konflikt zwischen Regierung und Opposition zunimmt und die Regierung st?rkere Abweichungen vom Policy-Status quo anstrebt. Beide Effekte sind umso st?rker, je ausgepr?gter bestehende Minderheitsrechte (der institutionelle Status quo) sind. Zudem haben ��bergro?e Mehrheitserfordernisse und au?erparlamentarische Vetopunkte als second-order institutions die theoretisch erwartete stabilisierende Wirkung. Diese Befunde entsprechen den Erwartungen unseres theoretischen Modells zur Erkl?rung distributiver Reformen.

- Qualitative Daten s?mtlichen Gesch?ftsordnungsreformen in ?sterreich zeigen, dass die im quantitativen Modell unterstellten Kausalmechnismen sich in Aussagen der beteiligten Akteure und au?enstehender Prozessbeobachter nachweisen lassen.

Gesellschaftliche Relevanz und Nutzung der Ergebnisse

Parlamente sind die zentrale Institution parlamentarischer Demokratien. Als einzige direkt vom Volk gew?hlte Organe spiegeln sie die Meinungsvielfalt in der Bev?lkerung ausgewogener wider als beispielsweise die Regierung. Parlamentarische Prozesse spielen eine wichtitge Rolle bei der politischen Entscheidungsfindung und vor allem bei deren Legitimation durch eine ?ffentlich sichtbare Auseinandersetzung nach festen Regeln, die auch politisch unterlegenen Minderheiten die M?glichkeit gibt, ihre Positionen zu vertreten um auf dieser Basis am Wettbewerb um W?hlerstimmen teilnehmen zu k?nnen.

Die Art und Weise, wie Parlamente diese Aufgabe erf��llen (k?nnen), h?ngt stark von ihrer internen Organisation ab. Entsprechend zentral ist Wissen um dieser Organisation, ihrer Urspr��nge und ihrer Folgen f��r ein tiefgreifendes Verst?ndnis demokratischen Wettbewerbs. Die im Rahmen des Projekts gesammelten Erkenntnisse helfen bei diesem Verst?ndnis und erlauben damit auch eine realistische Einsch?tzung von Reforminitiativen zur St?rkung spezifischer Aspekte von Parlamenten. Beispielsweise hat der Projektleiter gemeinsam mit Dr. Dominik Hierlemann in einer vielbeachteten Studie konkrete Vorschl?ge entwickelt, wie die Regierungsbefragung im Bundestag attraktiver gestaltet werden k?nnte, um die ?ffentliche Wahrnehmung des deutschen Parlaments zu verbesern (Link zur Studie).

Bamberger Kompetenzen

Die Bamberger Politikwissenschaft ist ein national und international hoch anerkannter Forschungsstandort der vergleichenden Parlaments- und Repr?sentationsforschung. Im Mittelpunkt stehen dabei die Erhebung neuartiger und umfangreicher Prim?rdatens?tze und deren Analyse mit fortgeschrittenen statistischen und qualitativen Methoden.

Projektpublikationen

Ergebnisse des Projekts wurden u.a. in folgenden Publikationen ver?ffentlicht:

Sieberer, Ulrich/Mei?ner, Peter/Keh, Julia F./M��ller, Wolfgang C. 2016. Mapping and Explaining Parliamentary Rule Changes in Europe: A Research Program. Legislative Studies Quarterly 41 (1): 61-88.

Sieberer, Ulrich. 2016. Lehren aus Weimar? Die erste Gesch?ftsordnung des Deutschen Bundestages von 1951 zwischen Kontinuit?t und Wandel. Zeitschrift f��r Parlamentsfragen 47 (1): 3-25.

Sieberer, Ulrich/M��ller, Wolfgang C., 2015. Explaining Reforms of Minority Rights in Parliaments. A Theoretical Framework with Case Study Application. West European Politics 38 (5): 997-1019.

Keh, Julia F., 2015. The Centralisation of Parliamentary Policy Statements in Western European Parliaments. West European Politics 38 (5): 1086�C1105.

Sieberer, Ulrich/Mei?ner, Peter/Keh, Julia F./M��ller, Wolfgang C. 2014. Konzeptionalisierung und Messung formalen Institutionenwandels: Das Beispiel parlamentarische Regeln. Zeitschrift f��r Vergleichende Politikwissenschaft 8 (3-4): 237-262.

M��ller, Wolfgang C./Sieberer, Ulrich, 2014. Parliamentary Rules and Procedures. in: Shane Martin/Thomas Saalfeld/ Kaare Str?m (Hg.): The Oxford Handbook of Legislative Studies. Oxford: Oxford University Press, 311-331.

Sieberer, Ulrich/M��ller, Wolfgang C./Heller, Maiko I. 2011. Reforming the Rules of the Parliamentary Game: Measuring and Explaining Changes in Parliamentary Rules in Austria, Germany, and Switzerland, 1945-2010. West European Politics 34 (5): 948-975.

Hierlemann, Dominik/Sieberer, Ulrich, 2015. Sichtbare Demokratie. Debatten und Fragestunden im Deutschen Bundestag. G��tersloh: Bertelsmann Stiftung.

Bilder

Zum Vergr??ern auf die Grafiken klicken